L'épaule, une articulation complexe

Dernière mise à jour le : 11 septembre 2025 à 15h13

La Fiche

Un nageur de haut niveau parcourt en moyenne entre 10 et 18 km par jour, 6 à 7 jours par semaine, à raison de 11 000 à 18 500 mouvements par épaule…

Fiche rédigée par Cécile DUCHATEAU

La douleur à l’épaule est la symptôme le plus important qui affecte les nageurs de compétition, avec une prévalence entre 40 et 91%.

Introduction

Le nageur présente un manque de rotation interne de l’épaule qui va limiter sa production de force (Torres, 2009). Un déséquilibre entre la force des rotateurs externes et internes est accentué par la pratique. Nous

devons envisager l’épaule comme l’articulation phare de notre discipline. Elle est sursollicitée avec des retours aériens répétitifs sur une longue durée.

Les tendinopathies de l’épaule représentent la pathologie plus récurrente dans notre discipline avec une acceptation des épisodes douloureux qui souvent se conclue par une opération à l’âge d’adulte ou un arrêt de la carrière sportive.

L’articulation de l’épaule sera un point central dans la formation du nageur et ne doit pas se limiter à une routine de 15 minutes au bords du bassin mais à une approche bien plus complexe entre la technique, la propulsion dans l’eau et la construction de la force à long terme sur les chaines musculaires….

Étude Rotateur externe-Interne

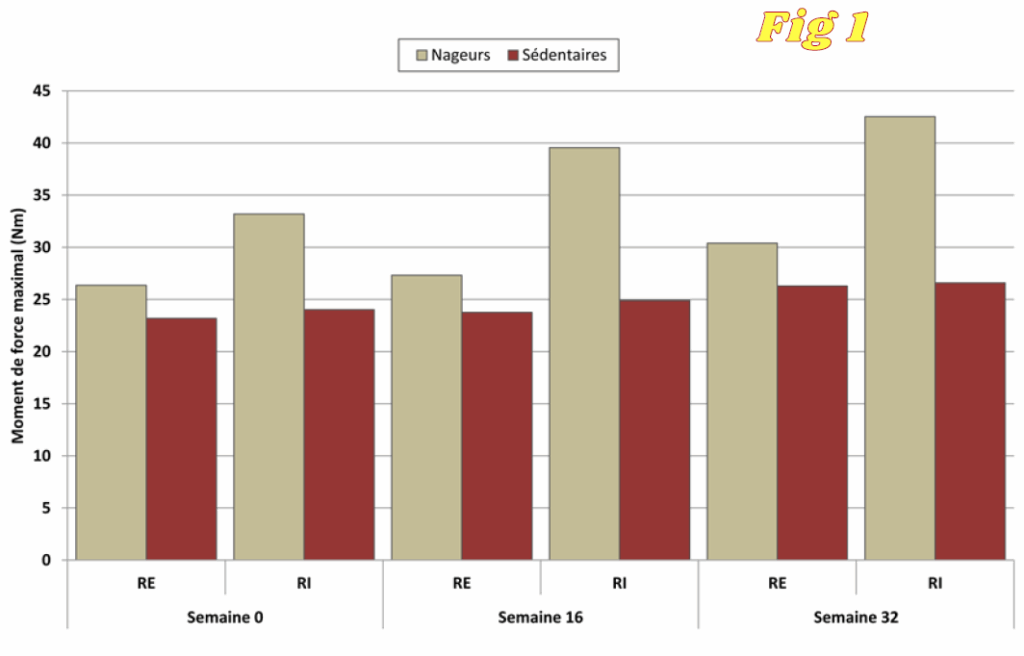

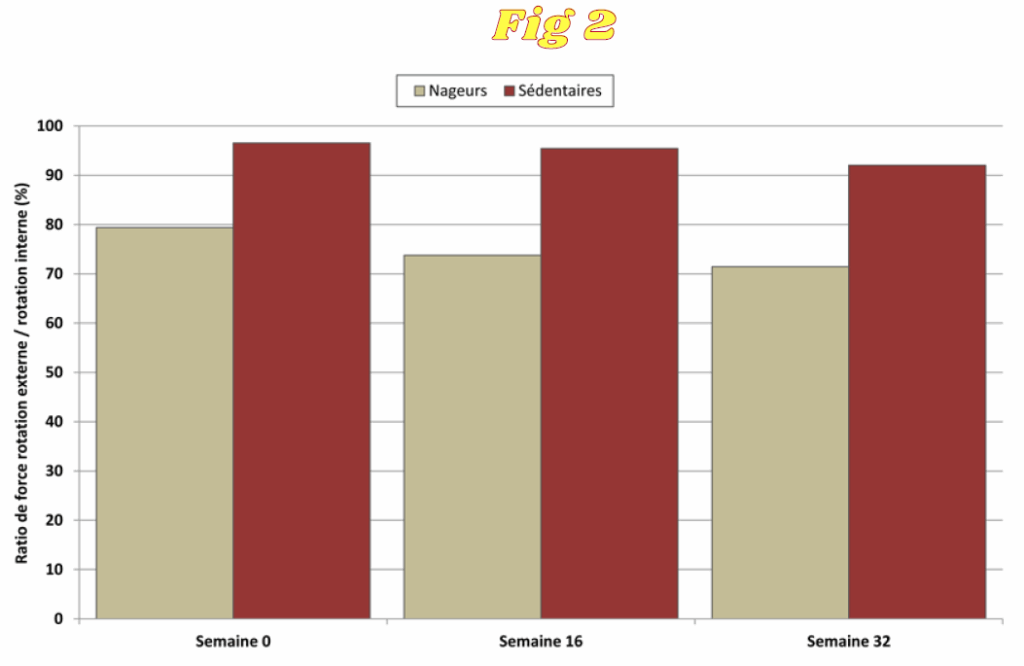

Une étude a été réalisée par une équipe portugaise sur l’évolution de la force et de l’endurance sur la coiffe des rotateurs auprès d »un jeune public pendant 32 semaines entraînement.

Les principaux résultats de cette étude ont montré que les semaines d’entraînement, les forces de rotation externe et interne des jeunes nageurs ont augmenté significativement (Fig. 1) et que le ratio rotation externe / rotation interne a diminué significativement (Fig. 2).

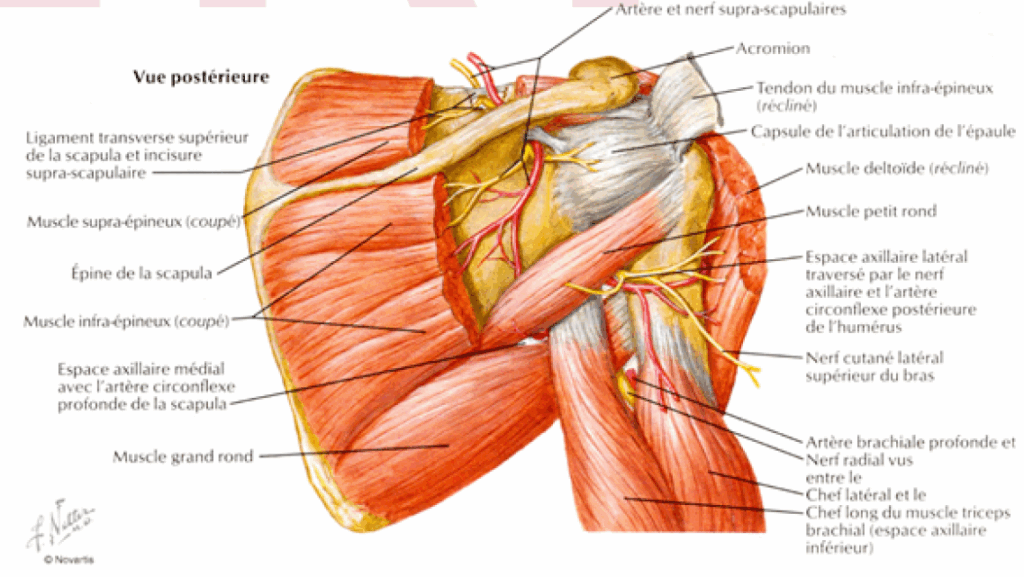

Muscles de l’épaule

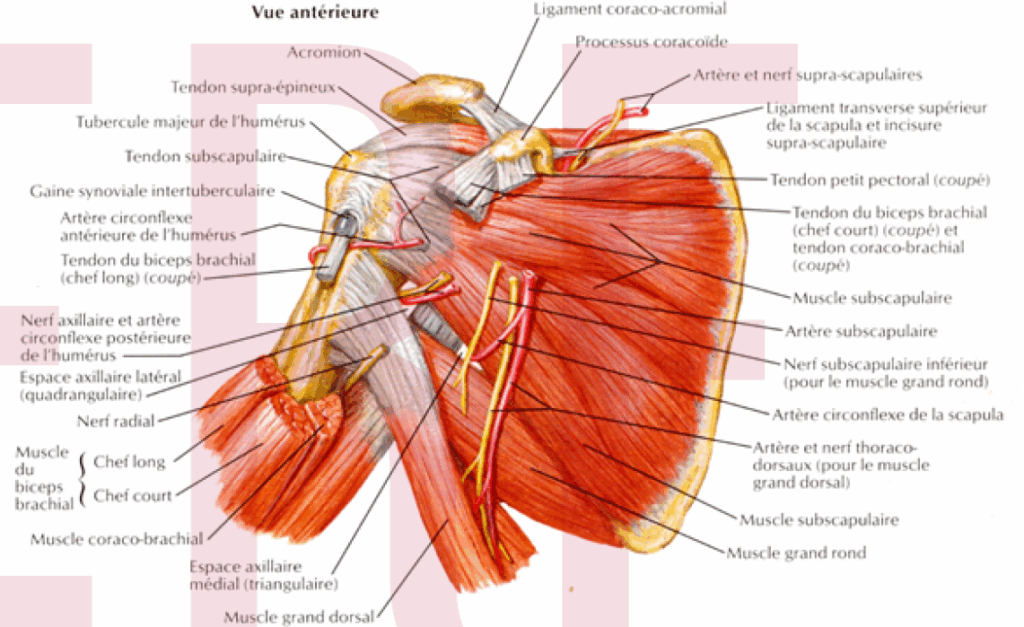

Un muscle tire l’humérus vers le haut (le deltoïde), d’autres muscles vers le bas, le grand rond, le grand dorsal et le grand pectoral), d’autres encore en arrière ou en avant.

La coiffe des rotateurs est le nom donné à un ensemble composé de quatre tendons (sous-scapulaire, sus-épineux, sous-épineux, petit rond). Ces tendons coiffent la tête de l’humérus comme un chapeau et

initient la rotation de la tête de ’humérus. Le tendon est la partie terminale d’un muscle.

Le biceps a une part particulière dans l’épaule, car un de ses tendons a une position intra-articulaire et s’insère sur le haut de la glène, sur le bourrelet glénoïdien

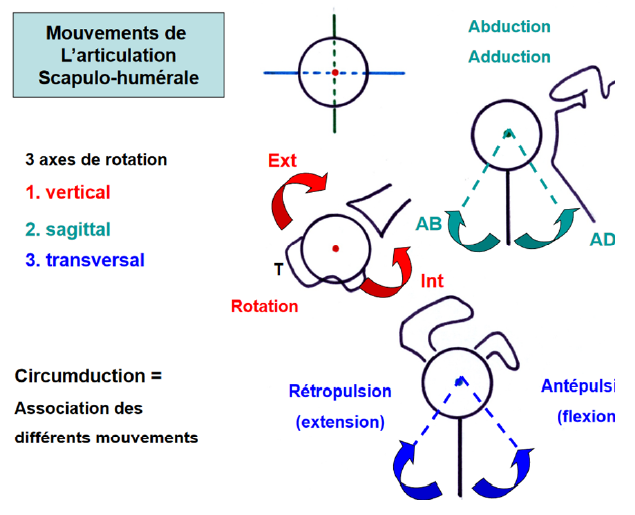

Mouvements de l’épaule

Nage Libre et action de l’épaule

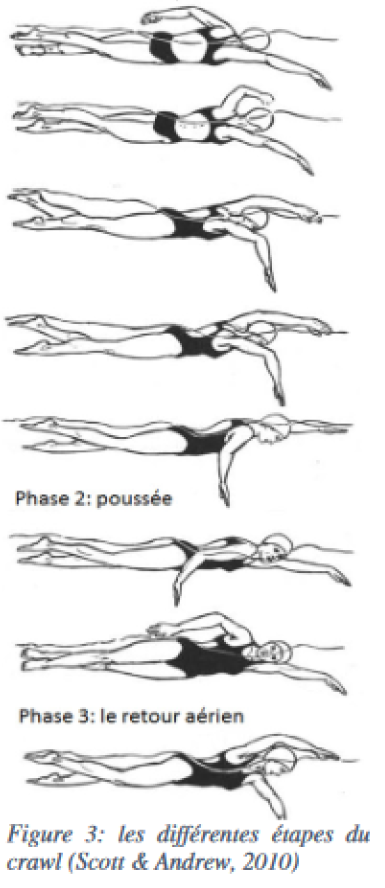

Le mouvement du crawl peut être analysé en 3 phases ; les deux premières sont aquatiques et la troisième est aérienne (Fernandez et al., 2012)

Traction

Elle débute lorsque la main entre dans l’eau et se termine lorsque l’humérus perpendicularité à l’axe du tronc. Au début de cette phase,l’articulation gléno-humérale est en flexion, abduction et rotation interne (Fernandez et al., 2012). Le grand pectoral et le petit rond forment un couple de force permettant les mouvements d’extension, d’adduction et augmentent la rotation interne de l’épaule (Heinlein & Cosgarea,2010).

Poussée

Elle commence avec l’humérus perpendiculaire à l’axe du tronc et se termine quand la main sort de l’eau. Lors de cette phase, le grand dorsal permet l’extension et le subscapulaire participe à la rotation interne. (Heinlein & Cosgarea, 2010). En fin de poussée, l’articulation glénohumérale est en extension, adduction et rotation interne maximale (Fernandez et al., 2012).

Retour aérien

Il débute lorsque la main sort de l’eau et s’achève sur une nouvelle phase de traction. En début de retour aérien, le bras est en extension, adduction et rotation interne. A ce moment, l’action des deltoïdes postérieur et moyen ainsi que du supra-épineux permet l’extension et l’abduction de l’articulation gléno-humérale.

Dans un deuxième temps, le trapèze supérieur et le dentelé antérieur s’activent ;ils permettent la sonnette latérale et l’élévation de la scapula. En fin de retour aérien, le deltoïde antérieur permet l’entrée dans l’eau du membre supérieur pendant que les rhomboïdes stabilisent la scapula (Heinlein & Cosgarea, 2010). A la fin de la phase aérienne, le bras est en position de flexion et d’abduction (Fernandez et al., 2012).